Июль. Середина лета. На улицах летающего наукограда, где находился научный комплекс «Челомей», расположенный на летающей платформе «Икар», царила духота. Виктор не любил жару, во всяком случае — не в городе, а в деревне, где он мог бы сходить на речку, умыться прохладной водой из колодца или просто присесть в тени дерева, пока по бумаге бы порхал карандаш, создавая эскиз очередного будущего робота, который потом перенесется в его лабораторию и команда приступит к воплощению мысли в жизнь. В деревне жара хотя бы настоящая, а не то, что здесь — парник, искусственный, идущий от асфальта и каменного мешка, называемого наукоградом. Но увы, сейчас отдых был также недосягаем, как и будущая свободная жизнь. Судя по тому, что Сеченов планировал и спустил приказ о разработке нейросети «Коллектив 2.0», их ждало будущее в цифровом рабстве, под эгидой просвещения, что несла бы эта разработка в массы.

Почти сразу Виктора насторожили некоторые тезисы, и ключевые функции, которыми должно было обладать это новое «детище» Сеченова — команде предлагалось разработать объединение людей и роботов в общее сознание, кроме того, для разграничивания прав в новой сети предполагалось также создать некие коннекторы, которые бы делали обладателя невидимым для остальных. Чисто технически, разумеется. И если ранее, молодой специалист, получивший такую высокую должность о которой мечтал каждый в Советском Союзе, боготворил Сеченова, подобно тому, как его коллега в смежном отделе, Лариса Филатова, почти боготворила профессора Харитона Захарова, входившего в золотую Сеченовскую когорту, то первым звоночком для него стало то, что в гражданских роботов, которых он же и разработал, требовали тайно от общественности встраивать боевой режим. Роботы должны были уметь вести рукопашный бой, а уж о том, что машина будет обладать силой в разы превышающую человеческую, знал каждый инженер, вынужденный подчиниться странной прихоти руководства.

Мало-по-малу, вокруг талантливого молодого инженера собралась небольшая группа людей, которые считали, что Сеченов ведет страну к неминуемому всеобщему рабству. Конечно, поначалу все опасения среди сплотившейся команды выдавались крайне завуалировано, ведь случись чего — и каждого из них объявят предателем Родины, и приставят к стенке, чтобы пустить пулю в затылок. Или, чего хуже — отправят на опыты, тестировать Лимбо на себе. Ведь только через Лимбо, по осторожным слухам от Ларисы, нервно теребившей краешек халата во время визита в их инженерку, пока можно было заставить людей делать то, что хотят высшие руководства. Петров лишь кусал губу и усиленно думал, как они могут остановить Сеченова, ведь прийти на ковер к начальству и сказать о том, что он ошибается — на смех поднимут! И, именно в таких долгих и тихих перешептываниях за созданием очередного робота с боевым режимом встроенным в алгоритмы по-умолчанию, родилась безумная идея.

12 июля была назначена выставка достижений Советского Союза в области робототехники, на которую обязали привезти как более распространенных ВОВ-А6 и РАФ-9 (ласково называемых в народе Рафиками),а также более узкоспециализированные модели — БР-1(более известную как БУРАВ) и НА-Т256 (Наташу). Конечно, туда хотели добавить еще и ЕЖХ-7, но в последний момент выяснилось, что она не поместится в помещение, предполагаемое для выставки. Пожалуй, если предполагаемых организаторов это и расстроило, то Виктору позволило выдохнуть с облегчением — в его безумной затее этот горнопроходческий робот мог стать непредсказуемой переменной.

Жара плавила асфальт, и даже то, что Икар безмятежно парил под солнцем, не спасало от маленьких капелек пота, что собрались под воротником накрахмаленной рубашки. Виктор обреченно выдохнул — хотелось сейчас бросить все и уехать в деревню. Ну, или хотя бы трусливо сбежать, прихватив Нечаева в охапку, скрыться от законов, запрещающих открыто целовать эти невероятные губы и ворчать на щетину, что приятно кололась. Но умом он прекрасно понимал, что даже если они сбегут (а червячок сомнения в голове противно так ехидным голоском заявлял, что капитан Нечаев скорее сдаст его, узнав о планах, чем согласится бежать), они не смогут быть в безопасности вечно — Сеченов все равно запустит Коллектив 2.0 и у него будут глаза и уши повсюду, а потому вернуть беглецов не составит никакого труда. Поэтому, подавив очередной тяжелый вздох и выискивая Сергея в толпе глазами, Виктор нервно облизал губы — сегодня они с командой переступали очень тонкую грань и все могло пойти не так. Конечно, каждый из команды знал свою роль в уготованном мероприятии, и точное время, когда нужно будет осуществить их план, только нервов Виктора это не отменяло.

Сквозь шум от галдящих пионеров, которых журила усталая девушка, очевидно, также непереносящая жару, над ухом послышался знакомый голос и нежная ладонь Ларисы тронула плечо:

— Игорь готов, все пройдет хорошо, не волнуйся.

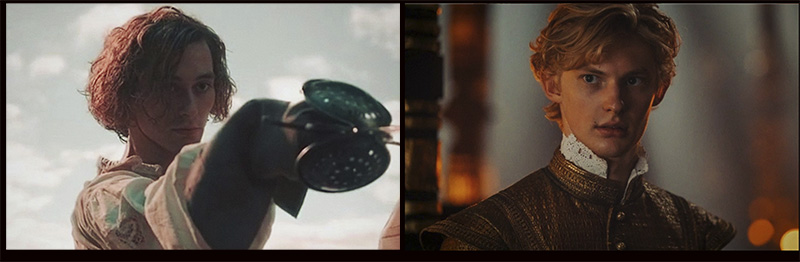

— Знаю. Но волнуюсь, — честно отозвался молодой человек, играя на публику, и чуть повышая голос, чтобы не дай бог, их не заподозрили суровые бугаи, призванные охранять выставку, добавил — Привет, милая. Жарко сегодня, а? Паримся тут как в парнике, а все во имя науки.

Повернувшись и легко поцеловав запястье Филатовой, он лишь легонько, едва заметно кивнул, уже вперив взгляд за тех, кто появился в дверях и чувствуя как в животе все сплетается в тугой горячий комок ревности. Нечаев шел с Блесной (называть эту девушку по имени Виктор не хотел упрямо, будучи уверенным в том, что она хочет увести ЕГО Сергея), обнимая легко девушку за талию, и они о чем-то весело шептались между собой и с Алисой, лаборанткой из его отдела, посвященной в план. Среди всей этой безликой серой массы только Сергей выглядел единственным цветным пятном и по-настоящему живым, был его якорем, и чем ближе он был к Виктору — тем прочнее он чувствовал те нити, что удерживают его в реальности, на этой земле. Но вот, Блесна сжала руку мужчины, а внутри у Витора все словно стянули в один тугой узел, лишающий дыхания, отзывающийся набатом в голове. Ее пальцы были чужими — они касались того, что ей не принадлежит, они были подобны грязи, что пачкала собой идеально белую рубашку. Хотелось приказать Наташе отбросить эту наглую пиявку от Нечаева, только одно слово и робот исполнит все, что Виктор пожелает, все, на что у него самого бы никогда не хватило духу. Алиса сидела на протянутой руке НА-Т256, так легко качая ногами, словно забыв о том, как легко этот робот может одним ударом переломить ее хребет. Петров сморгнул вставшую перед глазами непрошенную кровавую сцену и выдавил вежливую улыбку.

— Капитан Нечаев, рад Вас видеть. И вас, товарищ Муравьева. — на имени Екатерины его голос едва заметно обдал девушку холодком, впрочем та ничего не заметила, восторженно осматривая грузную НАТАШУ. Вздохнув тяжело, ощущая себя как в цирке, но перед этим успев обжечь Плутония горячим взглядом, в котором ревность просто клокотала, Виктор поднял датапад к груди и чуть махнул рукой, отдавая роботу приказ:

— Наташа, вторую руку, пожалуйста.

Что ж, если Блесна так хочет покататься на роботе, пожалуй, он это ей осуществит, если только она отлипнет от Сергея. Он мог приказать Наташе стряхнуть эту самозванку как пушинку, и притворно вздохнуть, ссылаясь на неосторожность девушки... Ха. Неосторожность. Чтобы член элитного отряда «Аргентум» — и был таким? Тут скорее, поверишь в Рафика-балерину. А все ведь почему? Да потому, что она лезет туда, где ее быть не должно. Рядом с ним ЕГО место, а она думает, что сможет его своровать? Не выйдет. Он не отдаст капитана этой дряни.